Judá, el reino de la promesa

Igual que cualquier linaje real, el de David tendrá sus grandes soberanos y sus monarcas lastimosos, vivirá horas de gloria y momentos de miseria y humillación, pero a diferencia de cualquier otro llevará consigo una promesa divina que perdurará a través de los siglos y que hallará su coronación en el reinado universal de Jesús. Por medio del profeta Natán, Dios se había comprometido con la familia de David, y Dios es fiel a sus promesas: la estabilidad dinástica fue la primera señal de ello. Una prueba fehaciente de esa fidelidad tuvo lugar con motivo del golpe de estado contra la reina Atalía (841-835).

Hija de Ajab, rey de Israel, de origen fenicio por su madre Jezabel, Atalía pensó que había masacrado a todos los descendientes del rey, pero el más joven se salvó (2Re 11,1). Cuando el principito tuvo siete años, el sumo sacerdote organizó un complot. El niño fue coronado y la abuela ejecutada: la dinastía de David recuperaba sus derechos.

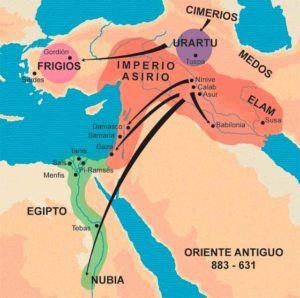

Judá en los arcanos de la política internacional

La promesa de Dios no impidió que Jerusalén conociera todos los vaivenes de la historia. De regreso en Jerusalén, luego del cisma de Siquem, Roboam preparó una expedición contra las tribus del norte con el fin de ponerlas de nuevo bajo su autoridad, pero el profeta Semaya lo hizo entrar en razón: el rey renunció a su proyecto. Poco después los egipcios, encabezados por el faraón Sesonq I (950-929) emprendieron una campaña contra Judá durante la cual el Templo y el palacio real fueron despojados de sus riquezas; así quedó al descubierto la fragilidad del reino. Cuando, dos siglos más tarde, los reyes de Samaria y de Damasco quisieron comprometer a Jerusalén en una coalición contra Asiria (734), Ajaz, que reinaba entonces en Judá, siguiendo los sabios consejos del profeta Isaías, se negó; suerte para él, se libró del problema pagando un fuerte tributo, pero los aliados perdieron sus reinos.

Ezequías

Pero le llegó su hora a Asiria: mientras por un lado las amenazas exteriores cada vez más numerosas mantenían en jaque a los ejércitos de Nínive, por otro, las crisis de palacio hacían tambalear el poder con cada cambio de rey. Los reinos sometidos y reducidos a provincias del imperio asirio se aprovecharon de esa coyuntura para sacudir el yugo de la opresión: los más activos en la rebelión fueron evidentemente Egipto y Babilonia. Ezequías creyó oportuno aliarse a los rebeldes, contando sobre todo con el apoyo del faraón; pero le fue mal. Senaquerib, rey de Asur, invadió Judá, sitió todas las ciudades fortificadas y se apoderó de todas ellas… Ezequías, pues, le entregó todo el dinero que se hallaban en la Casa de Yavé y en los tesoros de la casa real (2Re 18,13).

Senaquerib (705-681) volvió de nuevo con la intención, al parecer, de acabar con Jerusalén; el rey, aconsejado por el profeta Isaías, se negó a rendirse y, Dios, respondiendo a su plegaria, intervino milagrosamente. Teniendo que acudir a sofocar la rebelión de Egipto, Senaquerib levantó precipitadamente el sitio de la Ciudad Santa. Pero ya no iba a volver más al reino de Judá; diez años más tarde, sus dos hijos lo degollaron en Nínive en el templo de su dios Nisrok.

Los profetas

La historia del reino de Judá no habría tenido una tal significación si los cuatro siglos de su historia, desde el rey David hacia el año 1000 hasta el Exilio el año 587, no hubiesen sido el tiempo de los profetas, o al menos, de los más grandes de ellos. Y fueron los libros proféticos de la Biblia los que nos guardaron lo más significativo de esa historia. Aun cuando su testimonio y sus llamados no lograron detener la lenta pero inevitable decadencia del pequeño reino de Jerusalén, hicieron de la alianza sellada en el Sinaí y de las promesas de Dios una fuerza espiritual definitivamente enraizada en el pueblo de Israel. Sin ellos no podrían comprenderse los continuos regresos de Israel a la Alianza que Dios le había a la vez ofrecido e impuesto.

Las primeras manifestaciones de esa llama que permaneció viva en los peores momentos fueron la gran Pascua de Ezequías y la reforma de Josías. Luego, será la hazaña extraordinaria de la vuelta del Exilio. Por último, será el apostolado entre los paganos, que preparó la evangelización del mundo. Pero aquí nada mejor que leer los libros sagrados.

La gran Pascua

Era el tiempo, antes o después del año 700, en que el profeta Isaías pronunciaba sus oráculos y no vacilaba en intervenir directamente en la política real. Aun cuando pueda parecer que los profetas hablaban a menudo sin ser escuchados, éstos y sus cofradías ejercían una poderosa influencia. El segundo libro de las Crónicas atribuye al rey Ezequías una obra de reforma muy importante en el plano religioso. Y la manifestación más importante de esa renovación fue la gran Pascua que celebró en Jerusalén hacia el año 700. El pueblo de Judá, a sabiendas de los desastres que habían llevado a la ruina al reino de Samaria, comprendió que era necesario volver a sus orígenes. Muchos sacerdotes del reino del norte se habían refugiado en Jerusalén y tomaron parte en ese esfuerzo que trataba de regular toda la vida del pueblo conforme a la ley de Moisés, adaptada a las circunstancias de esa época. Fue entonces, probablemente, cuando comenzó a ser redactado el Deuteronomio, cuyo descubrimiento ochenta años después sería el origen de la Reforma de Josías.

Pero ese despertar religioso no duró más que algunos años. Luego vino el muy largo reinado de Manasés, quien sólo quiso seguir la pendiente más fácil. La preponderancia de Asiria se dejó sentir hasta en los asuntos religiosos y una vez más las religiones importadas suplantaron el culto de Yavé hasta en su mismo templo. Después de él vino su hijo Amón, quien siguió sus pasos y acabó siendo asesinado por los militares. Pero entonces, igual que en los días de Atalía, los elementos más sanos del “pueblo del país”, es decir, los burgueses de Jerusalén, pusieron en jaque a los conjurados y sentaron en el trono a un hijo del difunto, un niño llamado Josías.

La reforma de Josías

Después de la muerte de los reyes perseguidores, los fieles despertaron lentamente. A lo mejor habían olvidado o escondido los libros sagrados. Un acontecimiento fortuito contribuyó a estimular este despertar aún tímido: fue el descubrimiento en un rincón del Templo del Libro de la Ley, que era, en realidad, la primera edición del Deuteronomio. En el libro de los Reyes se lee el relato de este acontecimiento que iba a ser decisivo. Era el año 622.

Aprovechándose de la decadencia del imperio asirio, Josías emprende la reconquista del territorio de Israel que había pasado a ser una provincia asiria hacía ya cien años. Allí destruyó los santuarios provinciales más o menos sospechosos de sincretismo y derribó los ídolos. Josías reforzó la preponderancia del clero de Jerusalén. Antes, todos los levitas participaban del sacerdocio, pero en adelante solamente los levitas de Jerusalén serían considerados como descendientes de Aarón y sacerdotes como él. Los otros, que fueron reinsertados después de la eliminación de los santuarios de provincias, serían simplemente levitas, al servicio del Templo.

La muerte del justo y la vuelta de los reyes impíos

Josías, el santo rey de la reforma, murió víctima de un error político. Desde hacía mucho tiempo Israel hacía de tapón entre Egipto y Asiria. Cuando Babilonia comenzó a amenazar seriamente el poderío asirio, el Faraón, preocupado por el dinamismo de esa nueva “gran potencia” quiso ir en auxilio de la Asiria debilitada, olvidándose de su hostilidad de ayer. Josías no quiso que realizara su plan porque sólo aguardaba la ruina definitiva de Asiria para llevar a cabo su proyecto de reunificar el antiguo reino de David. No veía con buenos ojos una intervención de Egipto como árbitro de los conflictos del Cercano Oriente. El encuentro entre Necao II y Josías tuvo lugar en Meguido, donde Josías fue herido de muerte (2Re 23,29). Corría el año 609.

¿Cómo había Dios podido permitir que muriera Josías, el santo rey que había llevado a cabo tales reformas? Ese escándalo marcó profundamente la reflexión judía posterior y también el anuncio del Evangelio.

Muerto Josías, el reino no tuvo más orientación. Su hijo Joacaz sólo subió al trono para ser encadenado por el faraón quien lo reemplazó por uno de sus hermanos, Joaquim.

La ruina del reino de Judá

Debido a su demora en Judea, el auxilio del Faraón le llegó al asirio demasiado tarde. Asur Ubalit, el último soberano de Asiria, se había replegado no lejos de Carquemís para juntar los restos de su reino; cuando, un día del año 605, el faraón se presentó ante la ciudad, fue barrido por los hombres del joven Nabucodonosor, que acababa de reemplazar a su padre Nabopolasar en el trono de Babilonia. A pesar de esa humillante derrota, ni los príncipes de Egipto ni los reyezuelos que acababan de pasar del yugo de Nínive al de Babilonia aceptaban que el prestigioso país del Nilo hubiese perdido su gloria pasada. En Jerusalén el partido pro-egipcio se impone en la familia real y entre los jefes del ejército, y los más prudentes, como Jeremías, son sospechosos de complicidad con los caldeos.

El inevitable drama se consumó diez años después. Cuando el faraón Samético II subió al trono (593) se atrajo a los pequeños estados que soportaban mal el yugo de Babilonia: Judá, sometido ya a un pesado tributo, formó parte de los conjurados.

Dispersos entre las naciones

Ante la inminencia del peligro caldeo, muchos optaron por abandonar el país e irse a Egipto, reforzando así un movimiento de diáspora que había comenzado con la invasión del reino del norte por los asirios a fines del siglo octavo. Estos sucumbieron rápidamente a la tentación de asimilación y de sincretismo; un buen ejemplo de ello fue la comunidad de Elefantina en el Alto Egipto. Según los manuscritos encontrados en la isla, se trataba de una colonia militar puesta allí por los faraones para defender la frontera sur del imperio. Desechando las prescripciones del Deuteronomio que hacían del Templo de Jerusalén el único lugar de culto de Israel, esos judíos refugiados en Egipto edificaron un templo donde veneraban además de Yavé a otras divinidades como Eschem-Betel, Herem-Betel, o Anat-Betel. Pero eso nos les impidió seguir celebrando las grandes fiestas tradicionales de Israel. Desarraigados de su pueblo, desprovistos de un verdadero apoyo para su fe, esos colonos fueron absorbidos por el paganismo que los rodeaba y sus huellas desaparecen en los primeros años del cuarto siglo a.C.